南方科技大学翟继先团队首次揭示拟南芥中新生RNA的动态过程

在真核生物中,基因被RNA聚合酶II(Pol-II)转录,内含子被剪接体在很大程度上共转录。使用长读测序的分析表明,剪接在Pol-II通过酵母中的内含子后立即发生。在植物中,剪接动力学,剪接与转录之间的联系以及剪接与聚腺苷酸化(PA)之间的关系仍然未知。

2020年6月15日,南方科技大学翟继先及中国科学院遗传发育所曹晓风等团队合作在Nature Plants 在线发表题为“Post-transcriptional splicing of nascent RNA contributes to widespread intron retention in plants”的研究论文,该研究开发了一种基于纳米孔的方法来分析染色质结合的RNA,该方法能够在拟南芥全基因组范围内同时检测剪接状态,Pol-II位置和聚腺苷酸化。

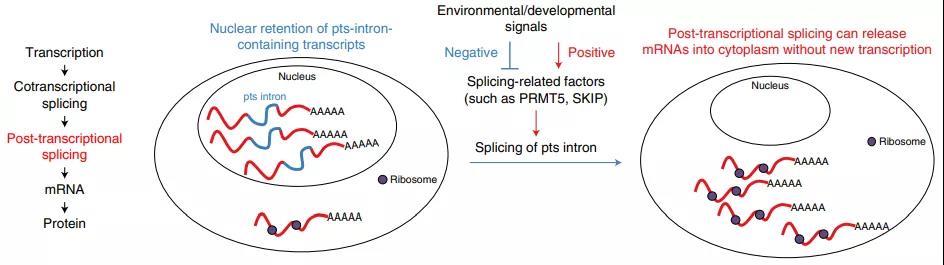

该研究发现,在Pol-II转录超过3‘剪接位点1 kb后,一半以上的内含子仍未剪接,这比酵母中报道的剪接速度慢得多。许多全长染色质结合的RNA分子是聚腺苷酸化的,但在特定位置仍包含未剪接的内含子。这些内含子几乎不存在于细胞质中,并且对无义介导的衰变具有抗性,表明它们在转录本释放到细胞质中之前被转录后剪接。

因此,研究人员将这些内含子称为转录后剪接的内含子(pts内含子)。对大约6,500个公共RNA测序文库的分析发现,pts内含子的剪接需要剪接相关蛋白(例如PRMT5和SKIP)的功能,并且还受到各种环境信号的影响。拟南芥中的大多数内含子保留事件是在pts内含子上的,这表明染色质连接的转录后剪接是植物中观察到的广泛内含子保留的主要因素,并且可能是产生完全剪接的功能性mRNA的机制快速反应。

pre-mRNA剪接是真核mRNA成熟的基本过程,大多数内含子通过转录共剪接。先前使用合成的pre-mRNA在体外重建剪接事件的研究已经获得了有关剪接位点识别和剪接体组装机制的丰富知识。高通量短读测序技术在新生RNA表征中的应用极大地促进了剪接事件的定量以及对有效Pol-II转录的精确跟踪。然而,由于难以在同一转录本上同时表征剪接事件和转录进程,因此研究剪接和转录之间的协调性仍然具有挑战性。

酵母的最新研究应用了长读测序技术来应对这一挑战,并发现内含子从Pol-II退出后迅速被内含子剪接,但这仍需在多细胞生物中进行研究,因为后者通常具有较复杂的剪接模式。除了共转录剪接,在动物细胞中也有大量的转录后剪接。含内含子的聚腺苷酸转录物保留在染色质处。在植物中,剪接动力学,剪接与转录之间的联系以及剪接与聚腺苷酸化(PA)之间的关系仍然未知。

文章模式图(图源自Nature Plants )

在这里,研究人员开发了一种基于纳米孔的方法来分析染色质结合的RNA,该方法能够在拟南芥全基因组范围内同时检测剪接状态,Pol-II位置和聚腺苷酸化。该研究发现,在Pol-II转录超过3’剪接位点1 kb后,一半以上的内含子仍未剪接,这比酵母中报道的剪接速度慢得多。许多全长染色质结合的RNA分子是聚腺苷酸化的,但在特定位置仍包含未剪接的内含子。这些内含子几乎不存在于细胞质中,并且对无义介导的衰变具有抗性,表明它们在转录本释放到细胞质中之前被转录后剪接。

因此,研究人员将这些内含子称为转录后剪接的内含子(pts内含子)。对大约6,500个公共RNA测序文库的分析发现,pts内含子的剪接需要剪接相关蛋白(例如PRMT5和SKIP)的功能,并且还受到各种环境信号的影响。拟南芥中的大多数内含子保留事件是在pts内含子上的,这表明染色质连接的转录后剪接是植物中观察到的广泛内含子保留的主要因素,并且可能是产生完全剪接的功能性mRNA的机制快速反应。

参考消息:

https://www.nature.com/articles/s41477-020-0688-1

本网站转载的文章版权归原文作者所有,如有侵权请联系我们删除。